为积极响应团中央“三下乡·返家乡”社会实践号召,2025年的暑期,四川农业大学经济学院2024级农村发展专业硕士研究生宋晓明,以此社会实践为契机,重返曾经工作过的邛崃市大同镇,在党政办开启为期一个月的实践之旅。从社区工作者到全日制研究生,再以学子身份回归基层,宋晓明同学用行动诠释了新时代青年“厚植乡土、反哺家乡”的担当与情怀。

一、角色转换:从“基层工作者”到“研究生”,初心未改

在2023年,作为大同镇钟山社区工作人员,她主导申报了“邛崃市第三批乡村振兴样板村镇”,策划人居环境“积分制”改革,推动社区60%住户参与,成为乡镇治理的典范。在2025年,她又带着研究生视角重返故地,在大同镇党政办承担文件传达、记录中心组学习会议内容、党建资料整理等工作,更协助镇人大选举、参与公益课堂,将学术理论与基层实践深度融合。"扎根基层服务社会"——这份大一思政课上的初心,始终指引着宋晓明在为民服务的道路上笃行不怠,用专业学识与实干精神践行着新时代青年的责任担当。

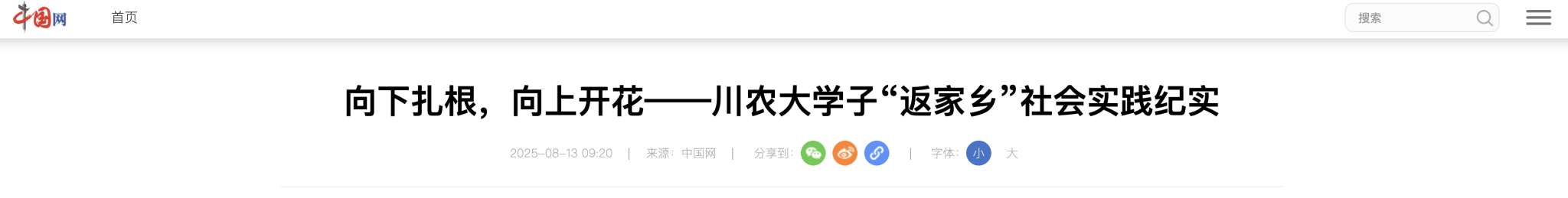

整理党建材料

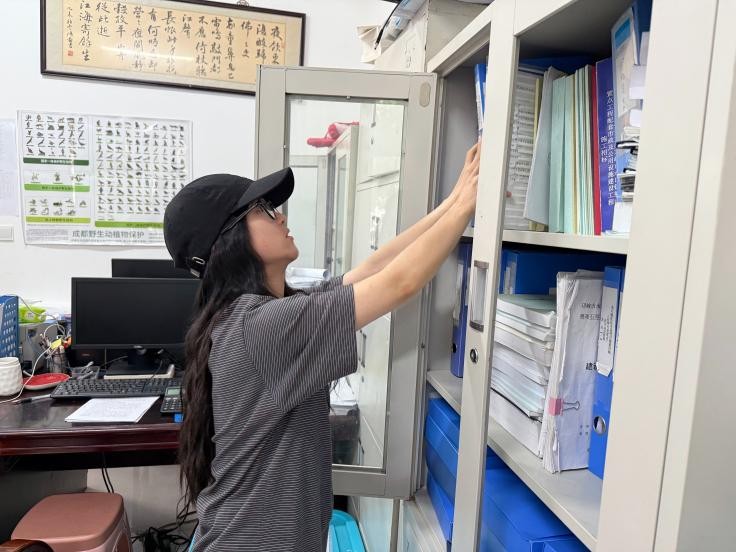

为镇人大选举做准备工作

“基层是成长的沃土,只有不断学习,才能更好地服务它。”宋晓明坦言,辞去工作考研的决定,正是为了在更高平台上提升能力,以更专业的姿态助力乡村振兴。希望未来学有所成之时回馈家乡,也希望更多的青年朋友参与到邛崃的发展与建设之中,在邛州大地上尽情施展才华。

二、实践纪实:在琐碎中见真章,于细微处显担当

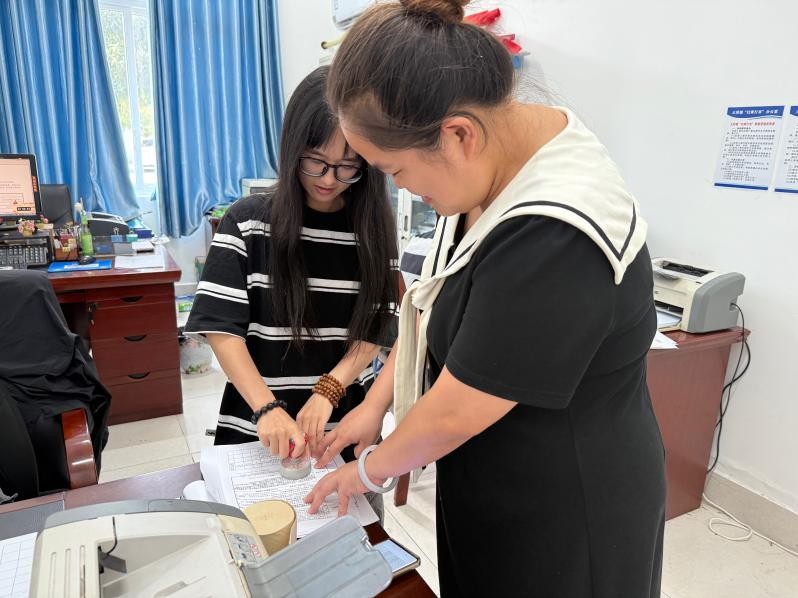

党建与政务的“螺丝钉”:在党政办,宋晓明每天需对接15个村社区,精准传达上级文件,确保政策落地“最后一公里”畅通无阻。整理人大会议资料时,她反复核对数据,严谨作风获同事称赞。“小禾苗”公益课堂上,她化身“摄影师”,记录下小朋友们在课堂上的一张张笑脸;乡村振兴的“多面手”:结合自身专业,她深入分析大同镇自身情况,因地制宜为大同镇党建引领基层自治提出建议;群众身边的“贴心人”:从为村民盖章办事,到慰问社区保洁人员,宋晓明同学始终保持着“社区工作者”的细腻。有时候来办事盖章的群众不知道去哪个办公室签字、不知道怎么填写办事登记表,她都耐心解释。“群众的事再小,也是大事。”她说。

为群众办事盖章

三、青春感悟:基层是最好的课堂

“在基层,我学会了‘脚下沾泥’;在校园,我懂得了‘眼中装天下’。宋晓明同学在实践日记中写道。她的故事并非个例——近年来,川农大通过“返家乡”社会实践,引导千余名学子深入乡村,将论文写在田野上。“宋晓明们”的成长轨迹,折射出当代青年的选择:他们不再将基层视为“跳板”,而是当作实现价值的舞台。正如川农大校训所言,“追求真理、造福社会、自强不息”,这正是新时代青年与乡村振兴的“双向奔赴”。

她说:“如果未来有千万个‘我’回到家乡,乡村一定会更好。”这或许正是“返家乡”实践的意义——引领学生在实践中了解家乡、热爱家乡,助力家乡建设发展。让青春在乡土中扎根,让理想在磨砺中闪光开花。