他们是实验室里调试仪器的科研能手,也是活动现场统筹全局的学生干部;是环保志愿活动中的科普达人,也是学科竞赛里的创新先锋。四年时光,用脚步丈量校园的每个角落:在学生工作中认真负责,在运动场上挥洒汗水,在深夜的实验室里精益求精,更将专业知识融入学院的土壤修复、农业污染治理等特色科研项目中,用青春绘就了一幅“根系深扎、叶脉延伸、硕果初绽”的成长画卷。

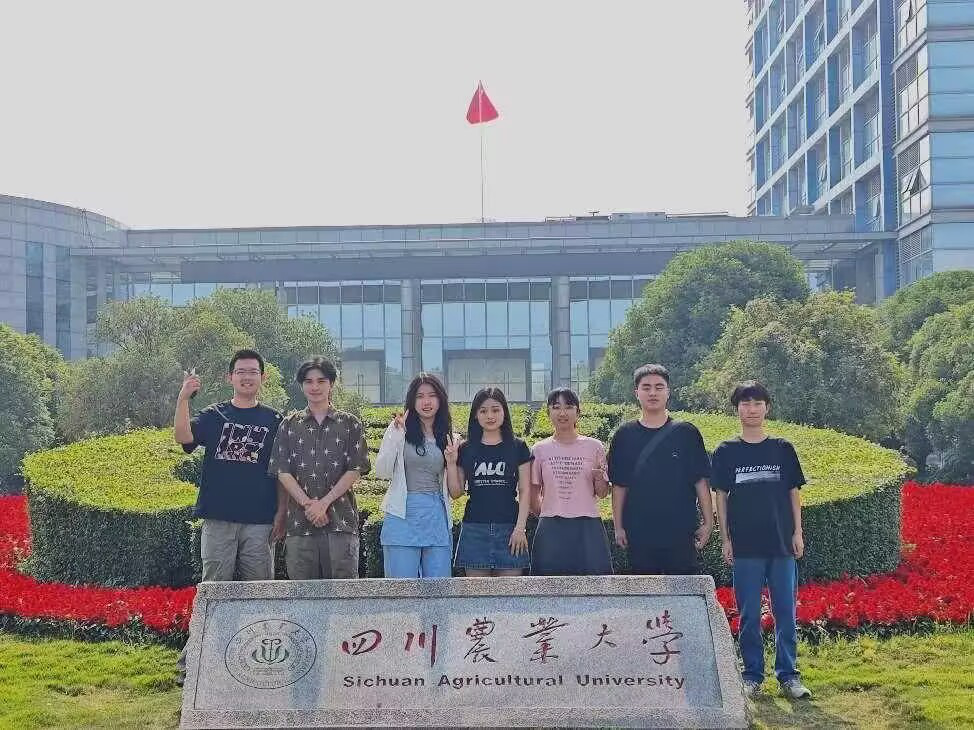

2025年,环境学院第九届主席团有七位毕业生成员迎来高光时刻,其中有五位走过考研或保研的艰难道路,成功上岸至985院校,一位成员光荣入选公务员行列,还有一位成员经过层层选拔成功入职隶属于世界500强的央企。詹海权以全院第一的优异成绩被推免至同济大学深造;刘芬历经考研攻坚逐梦清华,步履生辉;李佳雪、王豫杭分别推免至四川大学和武汉大学;李天一携科研竞赛硕果推免至吉林大学;杨文杰、文菁则选择走出象牙塔,一位通过行测“双刷战术”考公上岸,一位顺利入职央企中国电建。他们中,有人将在环境科研前沿继续深耕,有人将在环保职场践行绿色使命,共同书写亮眼篇章,如星辰般照亮我院学子们的逐梦之路。

根系深扎:在科研沃土中汲取养分

如果说大学是成长的土壤,他们便是奋力扎根的种子。从实验室的精密仪器到田间地头的采样监测,他们将专业知识转化为“生态探索”的利器。李佳雪的科研之路充满挑战。她主持的省级创新项目需要反复实验,光是数据文件就存满了电脑硬盘。“那段时间像在和微塑料‘较劲’,但每一次实验成功,都像看到土壤里冒出了新芽。”她说。这份坚持让她斩获省级竞赛金奖,成功保研川大。这些扎根科研的日子,如同植物汲取养分的根系,看似静默,却为成长奠定了最坚实的基础。

叶脉延伸:学工与学业的平衡协同

如何兼顾学业与学生工作?他们的答案是:让两者像叶脉一样相互支撑、输送养分。2021级主席团的成员们,初入大学时也曾是青涩的萌新,但他们怀揣着对学生工作的热爱与责任,迅速成长为学院的中流砥柱。

他们在学生工作中历经挑战,却从未退缩。三年间,他们累计用“学工反哺学业”的模式,完成 7 项科研项目立项、20 余项省级以上竞赛获奖,更以“人均 3 项学生工作职务+100%优质毕业去向”的实绩,证明了忙碌不是消耗,而是能力的催化剂。无论是筹备比赛时的日夜忙碌,还是处理事务时的繁琐复杂,都成为了他们成长的阶梯。就像雕琢一件艺术品,每一次的打磨都让他们更加成熟稳重,每一次的历练都让他们的能力得到提升。从初入大学时同时面对学业与学生工作的不安,到毕业答辩时面对数位评委的从容自信;从熬夜整理材料时的眼含血丝,到保研/考研上岸时的热泪盈眶——每一道“挑战划痕”都成为他们能力版图上的“高光纹路”,让青春在磨砺中绽放出温润的光泽。

硕果初绽:多元赛道上的绿色绽放

如今,2021 级主席团的成员们即将开启新的人生篇章,他们在升学与就业的赛道上绽放出耀眼的光芒。

如果把七位成员的成长历程比作一株参天乔木的生长图谱,三年学生工作是深植地下的“根系网络”,学工与学业的协同共进是舒展向上的“枝叶脉络”,多维发展的未来选择则是枝头初绽的“缤纷硕果”。主席团成员以保研名校、考研突围、入职央企、扎根基层四向延伸的成长姿态,为逐梦成林书写鲜活注脚。正如选择投身环保一线的文菁所言:“学生工作中练就的统筹协调能力,如同根系吸收的养分;专业学习中培养的科学思维,恰似枝叶捕获的阳光,两者共同滋养出能扛风雨的躯干。”谈及未来,保研到吉林大学的李天一充满期待:“大学像一场‘成长马拉松’,现在跑到了新的起点,希望能带着川农的‘务实基因’,在环保路上走得更远。”

从初入校园的“萌新” 到独当一面的“骨干”,七位主席团成员用行动证明:成长没有捷径,只有把每一次挑战都当作扎根的机会,才能在属于自己的天空下枝繁叶茂。