大豆病虫害是西南丘陵大豆产业的“卡脖子”问题 —— 地形复杂、气候潮湿致病虫害高发,大豆玉米带状复合种植下传统防治又易农药留残、破坏生态,“绿色防控”与“提质增产”如何兼顾?

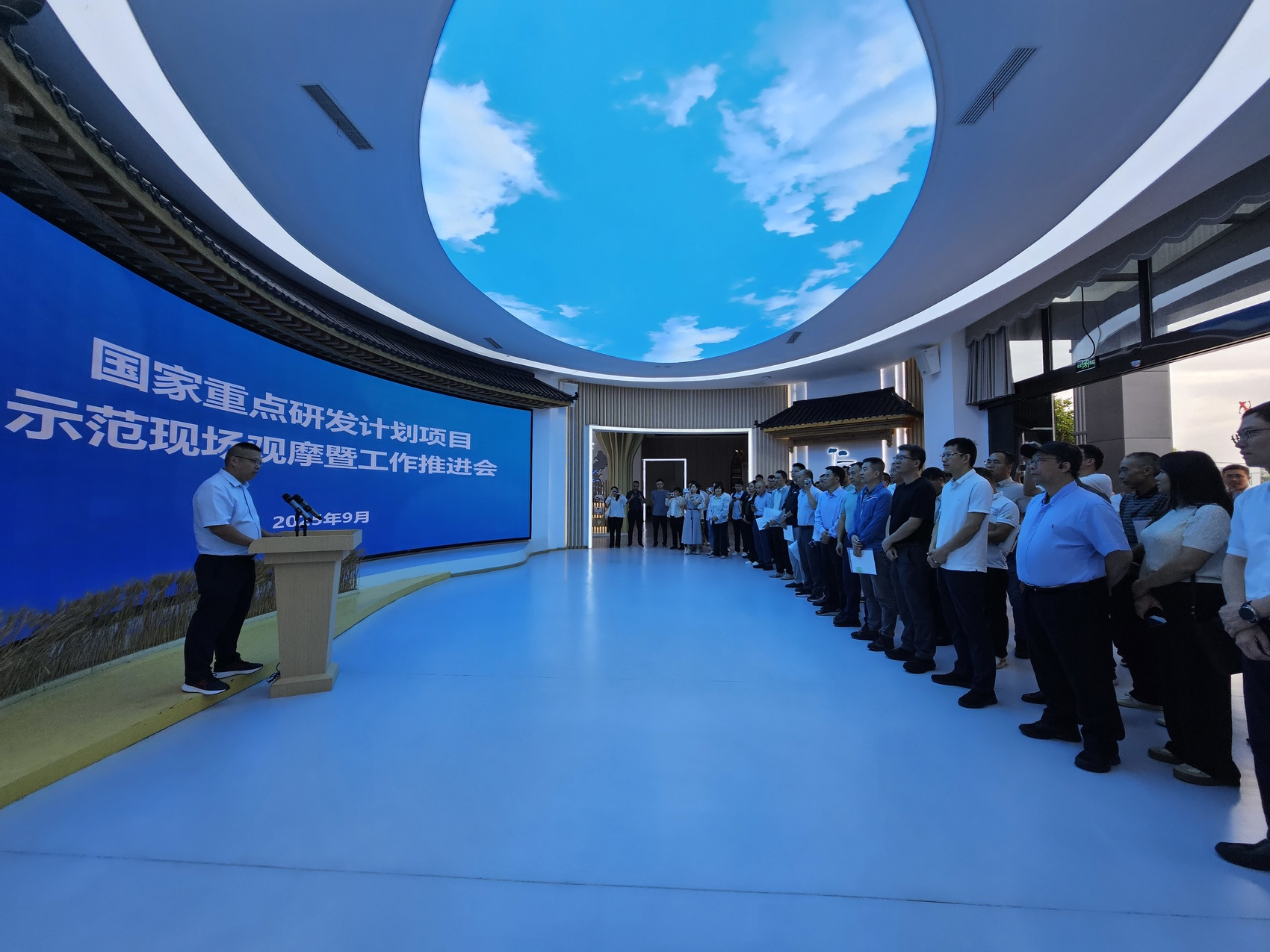

9月6日,国家重点研发计划“大豆重要病虫害演替规律与全程绿色防控技术体系集成示范”项目2025年示范现场观摩会首站,走进四川省仁寿县现代农业产业园区,来自农业农村部、科研院校、农技推广系统及种植大户的百余人齐聚于此,共同探寻这一难题的“仁寿解法”。

走进园区带状复合种植大豆绿色防控田间对比示范田,技术成效的差异一目了然:“防控区”内大豆长势整齐、叶片翠绿,豆荚饱满无病虫害痕迹;“常规区”则出现大豆倒伏、叶片黄化等问题,长势明显较弱。

带状复合种植大豆绿色防控田。

“长势差距的关键,在于管理方案的不同。”四川农业大学副教授常小丽解释道。常规区种的是普通大豆品种“贡秋豆5号”,用的是市面上常见的包衣种子。出苗后要喷特定除草剂除草,长分枝、开花时还得喷药剂控制旺长,更麻烦的是,从苗期到结荚期,至少需打四遍药防病害虫害,不仅操作繁琐,还存在农药叠加风险。

带状复合种植大豆绿色增产增效模式示范基地

而防控区的“管理方案”则截然不同:选用抗病性良好的“贡夏豆26”品种,从源头降低病虫害发生概率;采用大豆专用包衣剂处理种子;除草时结合封闭除草与定向施药技术,减少对大豆生长的干扰;分枝、开花期喷施科学药剂,既能控制植株高度,又能促进分枝萌发,为高产奠定基础。

病虫害防治环节,“防控区”更注重“精准靶向”:田间布设智能杀虫灯与靶向诱捕器,实时监测并诱捕害虫,从源头降低虫口。大豆初开花至结荚关键期,用无人机精准施药,药剂除必要杀菌杀虫剂外,还搭配叶面肥、植调剂及飞防助剂,实现“控害”与“壮苗”双重效果。

四川农业大学副教授常小丽和专家一起查看大豆长势。

“这套绿色防控技术,已能将病虫害防控率提升至85%,比常规种植少打25%~35%的农药,产量提升30%。”常小丽介绍。

这一成果的背后,是四川农业大学科研团队与仁寿县十余年的深度协作。自2006年起,双方便开启合作,全国大豆玉米带状复合种植专家组组长、四川农业大学教授杨文钰团队选择扎根此处,一方面因仁寿的土壤、气候与种植模式,能精准匹配西南丘陵大豆病虫害高发的“真实场景”;另一方面,仁寿现代农业产业园区搭建的“校地协作”全链条平台,提供了试验场地、种植资源与生产数据支持,让实验室理论快速落地田间。

博士工作站内,学生正在做大豆根瘤试验。

“农户遇到的倒伏问题、病虫害难题,都是我们技术研发的‘靶点’。”四川农业大学教授雍太文在园区博士工作站介绍,团队将科研阵地“扎”在田间:通过科技小院实时监测病虫害发生规律,在试验基地设计“病虫害防控梯度试验”,最终形成适配大豆玉米带状复合种植的绿色防控技术体系,依靠“品种抗性+生态调控+物理防治+生物防治”多管齐下,而非高毒农药。

数据是最有力的证明。雍太文透露,2024年实测显示,仁寿复合种植高产点位亩产大豆199.2公斤、玉米655.8公斤,超高产攻关田大豆单产突破230公斤/亩。绿色防控不仅解决防虫难题,还降低农药与人工成本,显著提升农户每亩经济效益。

据仁寿县农业农村局乡村振兴中心副主任刘鹂介绍,2024年仁寿县大豆种植面积达27.5万亩,其中大豆玉米带状复合种植面积25万亩,通过技术示范带动农户新增经济效益8000万元。

参会人员考察四川农业大学科研试验基地。

“目前大豆玉米带状复合种植技术已十分成熟,只要我们技术掌握到位,就能达到老百姓对产量与效益的要求。”杨文钰的话,给了在场种植大户信心。

“仁寿的防控技术既环保又高产,明年我200亩地肯定要试试!”来自四川乐至的种植大户周松在观摩后直言。

山东省农业科学研究院研究员徐冉则从行业视角评价:“仁寿的关键在于把科研成果与田间实践紧密结合,从品种选育到防控落地,形成了可复制、可推广的全链条方案,为全国大豆绿色生产提供了宝贵经验。”