提起农业大学,你会想到什么?是一块块试验田、成群家禽?还是社交媒体上农学生分享的,他们与毕业论文实验对象发生的二三事?

其实,农业大学的特色还体现在各种农业资源上。四川农业大学里就隐藏着一座小麦的资源库,它既有亚洲保存属、种分类单元数量相对齐全的小麦族植物标本馆,又保存了世界上谱系最完整、物种数量最丰富的小麦种质资源谱。

标本库里都是小麦的七大姑八大姨。走进西康楼一间平平无奇的房间,几列文件柜整齐排列,30余属、450余种小麦族植物标本按照特定的排列顺序保存其中,小麦研究所的教授凡星非常热情,“我给你把这个系统发育树讲一下就明白了。最开始是小麦族1200万年前的祖先,从它之后小麦族就出现了,然后演化成大麦、青稞等等不同类群......8000年前左右形成了今天的小麦,其实就像一个大家族。”在这么多“亲戚”里,有29位“模式标本”格外出众。“它们就是学术上规定的典型标本,用作分类的标准参考。”

小麦族植物的系统发育树

“这很农业大学!”花坛旁的大片空地上,小麦植株和种子装在一个个网袋内晾晒。“这是一周前我们从试验田收回来的新种子,筛选后将进行石灰桶短期保存、低温冰箱中长期保存和活体保存(成都的气候不适宜很多活体植株的保存,研究所在高原地区进行异地保存)。”小麦研究所2022级植物学博士梁霄告诉记者,它们也是小麦所种质资源的重要组成。

来到种子储藏地之一的低温储藏室门口,小麦研究所讲师张越先给记者打“预防针”,“里面零下20摄氏度,做好心理准备!”室外气温30摄氏度,内外温差达到50摄氏度。“来都来了!”走进存放种子的地方,每个人冻得直颤,走出储藏室时,眼镜上的雾气把视线挡得严严实实。

小麦研究所研究员查看标本

凡星介绍,目前实验室共保存了世界范围的小麦族30属450余种3万余份小麦族种质资源,也完成了几千份标本的数字化,这些生长在世界各地的资源和标本从何而来?来自于一场“接力长跑”。

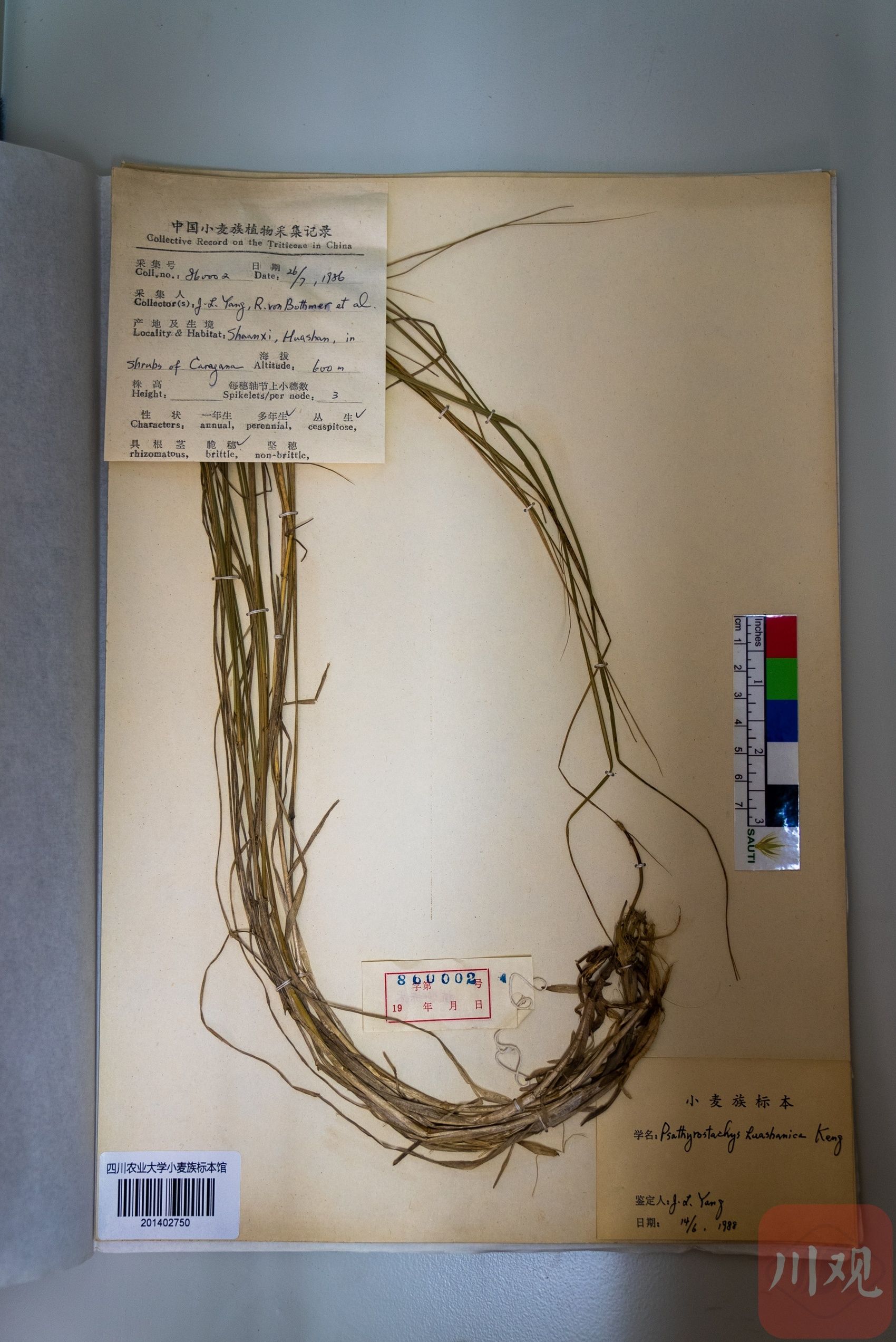

小麦族标本(国家一级重点保护野生植物华山新麦草)

“上个世纪八十年代,所长颜济承担联合国粮农组织的种质资源调查项目,带人在世界各地野外考察,后来他的弟子周永红传承了小麦族系统学研究事业,带着我们持续收集野生资源。”从川西高原到横断山脉,从喜马拉雅到大兴安岭,从东亚到加拿大西海岸,再到纽芬兰岛等地,世界上人迹罕至的角落都留下过他们的足迹,如今接过接力棒的凡星等人2024年在哈巴雪山发现新种,定名为颜济鹅观草。

历经千万年,跨越山与海,小麦化作了养活人类的粮食之一,而四川农业大学里的这座小麦资源库,也留下了小麦家族的成长“故事”。