【人物简介】贺忠群,女,1971年生,民建会员,农学博士,教授,博士生导师,主要研究蔬菜生理与设施环境调控改良。近年来获四川省高等教育教学成果二等奖1项,主持国家级一流课程1项,主编教材专著3部;获四川省科学技术成果二等奖2项,主持科技部、四川省科技厅及地方合作等科研项目多项,授权国家发明专利5项,国家登记及四川省认定蔬菜新品种7个,发表学术论文100余篇。先后获民建全国社会服务工作先进个人、民建中央扶贫攻坚先进个人、民建四川省委社会服务先进个人等荣誉称号。

从新疆的戈壁绿洲到川西的雪域高原,从大学讲堂到田间地头,四川农业大学贺忠群教授三十余年如一日,坚守在蔬菜学研究与应用推广一线,用行动诠释了一名农业科技工作者和民主党派成员的深沉情怀与责任担当。

从“不太情愿”到“一生所爱”

1990年,怀揣着跳出农门的朴素愿望,成绩优异的贺忠群却阴差阳错地被塔里木大学园艺专业录取。“当时看到通知书就哭了一场。”她回忆道。那时的她未曾想过,这个看似“无奈”的选择,竟会成为她毕生为之奋斗的事业。

命运的转折发生在留校任教之后。由于表现出色,学校先后派她到新疆农业大学、华中农业大学进修蔬菜学各一年,两次进修让她逐渐发现了园艺世界的奥妙与广阔,内心的抗拒转化为浓厚的兴趣。

带着对知识的渴求与对专业的敬畏,已在高校任教的贺忠群,在周围人认为本科学历已可以“安稳”时,毅然选择继续深造。她先后在西北农林科技大学攻读了硕士和博士学位,专攻蔬菜学。2007年博士毕业后,作为引进人才,她来到地处雅安的四川农业大学,从此与四川结下了不解之缘。

回顾这段历程,贺忠群感慨:“谈不上惊天动地的理想,就是一步一个脚印,干上了,爱上了,就再也放不下了。”这份由“被动接受”到“主动热爱”的转变,奠定了她此后数十年如一日坚守的基石。

民建大家庭里的温暖与责任

2008年,初到四川不久的贺忠群,在同事的引荐下加入了中国民主建国会。“当时感觉民建组织活动丰富,会员们热情又温暖,让我这个在异乡工作的人找到了归属感。”回忆起加入民建时的初心,她感慨地说到。

“我们主委要求非常严格,开会杯子都要摆在一条线上。”贺忠群笑着说,但这种“严格”背后,是她对民建组织高效务实作风的高度认同。在这里,她不仅感受到了“家”的温暖,更找到了将专业优势服务于社会民生的广阔平台。

入会后,贺忠群积极履职,从一名普通会员逐步成长为民建川农大总支副主委、主委,民建雅安市委会副主委,并担任了民建四川省乡村振兴委员会副主任、民建中央农业与农村委员会委员等重要职务。角色的转变意味着责任的加重。她将参政议政与社会服务紧密结合,围绕科技助农、产业振兴、人才培养等深入调研,提交提案建议。

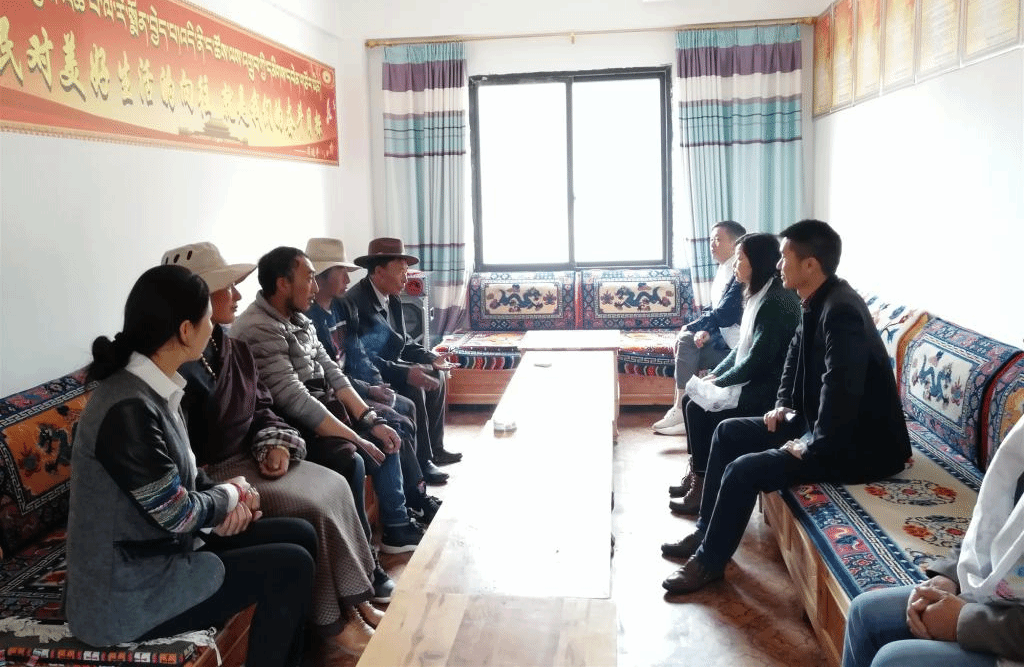

担任民建川农大总支主委期间,多次带领会员深入甘孜、阿坝等地开展科技服务,持续打造民建聚焦蔬菜种植的党派品牌;同时作为民建雅安市委会副主委,她分管的社会服务工作也开展得有声有色,组织会员帮扶彝族大学生、关爱残疾儿童和敬老院老人,“同心·润雨”品牌活动得到持续深化。

“民建会员的身份,对我而言是一种鞭策和动力。它时刻提醒我,作为一名专家学者,不能只待在象牙塔里,更要走出校园,用自己的所学所长回馈社会,这是义不容辞的责任。”贺忠群如此理解她的双重身份。

雪域高原上绘就产业蓝图

四川甘孜、阿坝等高原藏区,自然条件恶劣,产业发展滞后。自2012年起,贺忠群就开始深入甘孜州开展调研,带领团队跑遍了全州18个县,积累了大量的高海拔地区蔬菜产业种植经验。

2016年,一项艰巨的任务落在了她的肩上——作为省人社厅指派的专家,赴海拔4200米的理塘县开展精准扶贫产业指导。第一次踏上那片几乎看不到绿色蔬菜的土地时,她的内心是震撼而没底的。

“语言不通,气候恶劣,基础几乎为零,这贫该怎么扶?” 但“遇到问题就解决问题”是贺忠群的人生信条。她戴着安全帽,顶着高原反应带来的头痛失眠,穿梭在田间地头,调研、规划、指导。在充分论证后,她与团队提出了建设高原温室大棚、发展设施农业的方案。

从选址、建棚到引种、栽培,她全程参与。克服了高寒、缺氧、强紫外线等重重困难,一片现代化的温室大棚终于在雪域高原上拔地而起。她引进了适宜的水果番茄、西甜瓜、夏草莓等品种,利用高原独特的光热条件,打造出品质极佳的“极地生态果蔬”。昔日的不毛之地,变成了生机盎然的“菜篮子”基地,产品不仅供应本地,更远销香港、澳门、台湾。

此后,作为“三区”科技人才和“科技下乡万里行”首席专家,她的足迹遍布四川60多个县市,尤其是高原、山区和民族地区。在阿坝州壤塘县,她推动紫马铃薯标准化种植;在甘孜州道孚县,她指导露地和设施蔬菜发展;在雅安市汉源县,扶助当地种植野生蔬菜……她走到哪里,就把新技术、新品种、新理念带到哪里。

地下挖出致富“金疙瘩”

如果说高原扶贫展现了贺忠群的坚韧与担当,那么对“根用佛手瓜”的发掘与培育,则充分体现了她作为农业科技工作者的敏锐与创新。

2013年,在雅安市天全县进行科技服务时,她从当地农家种植的普通佛手瓜中发现了一株奇特的“变异株”——地上部分不结瓜,但地下块根异常膨大。职业的敏感让她如获至宝,立即将其带回实验室进行研究。

面对一个无人涉足的研究领域,她和团队从零开始。通过连续多年的单株选育,终于培育出性状稳定、品质优良的专食块根的新品种“川雅1号”,并通过了四川省农作物品种认定。检测结果令人惊喜,其块根天然富含锌、硒等微量元素,淀粉含量高且质地优良,久煮不糊,口感糯香,抗病性强,管理粗放,特别适合山地非耕地种植。

然而,新品种的推广之路并非一帆风顺。“主要是太小众了,市场上没人认识它,经费支持也少。”贺忠群坦言推广初期的艰难。最初的思路局限于开发块根,虽研制出了土耳苕饼干、面条等产品,但市场认知度和销售渠道仍是瓶颈。

困境中,她再次展现了灵活的创新思维。“我们眼光不能只盯着地下,还要往上看!”她发现,这种不结瓜的佛手瓜,其嫩梢——龙须菜,口感脆嫩,品质上乘,在市场上很受欢迎,价格可观。她迅速调整产业方向,提出“地上采菜,地下收薯”的发展模式,配套创新了与四季豆、玉米等作物的套种技术,并通过调控栽培密度和采收期,灵活应对市场需求。

“龙须菜价高时就多采菜,价低时则注重块根产量和加工。” 这一转变,盘活了整个产业。根用佛手瓜的经济效益显著提升,亩均增收达7000至10000元,被当地农民亲切地称为“地下金疙瘩”。目前,该品种已在四川、重庆等地推广万余亩,建立了从种苗繁育、生态栽培到产品加工的相对完整的产业链,成为助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的特色优势产业。

从青涩学子到大学教授,从普通会员到党派骨干,从实验室到田间地头,贺忠群用三十余年的执着与奉献,完美诠释了把论文写在大地上的深刻内涵,在平凡岗位中书写了一位民建会员、一位农业科技工作者的精彩华章。