3月以来,全校千余个团支部及团学组织以主题班团思政课、实践案例分享、朋辈经验交流、实践成果宣传等多种形式开展了“实践归来话成长”社会实践总结交流,将实践经历转化为思政教材,让实践故事延伸到育人课堂,实现实践成果从“实践场”到“育人场”的价值转化。

与此同时,我校构建“校级统筹+院系自主”协同评优机制,进一步强化“返家乡”实践示范引领,让优秀典型脱颖而出,让创新成果竞相涌现。经过自主申报、学院推荐、校内外专家评审,评选出社会实践品牌项目5个、社会实践优秀视频及图文29件、社会实践优秀调研报告10篇、“返家乡”典型个人20人。

展特色、亮品牌,专业与实践融合更深入

随着“科创乡村·青年实干”百千万实践行动的深入实施,每年万余名学子组建数千支本、硕、博实践团队开展多领域实践,将专业所学融入家乡建设,将青春力量赋能乡村振兴,形成一批接地气、显专长、解民情的实践品牌项目。

动物科技学院“情暖羔羊行”项目聚焦羔羊抗寒养殖的痛难点,连续3年在布拖县、美姑县等国家重点帮扶县开展产业调研、养殖科普培训等实践服务,形成高质量调研报告等成果20余项,助力农户增收千万余元。经济学院“百村金策·青锋兴农”项目通过“乡村振兴金融助理+金融青年先锋”模式,深入200余个村庄开展农村金融政策调研宣讲,让“金融活水”精准灌溉乡村振兴沃土,服务群众超万次。管理学院“与蜂共舞 蜜蜜奉献”项目成员深入重庆、新疆等5省13市开展蜜蜂主题系列环保科普实践,形成蜜蜂主题科普课程、声态实景研学路线等成果,实现“科学文化知识”与“在地生产实践”的双向科普模式。信息工程学院“白鸽传‘信’”深耕非遗文化数字传承领域,搭建非遗数字展播平台,触达受众超5000人次,以“科技+文化”双轮驱动激活非遗生命力。水利水电学院“蓝色水足迹”通过“科普视频+惠农工具包+动态反馈”模式,聚焦智慧农业用水、水域地质灾害防治等领域开展数据采集、技术应用和科普推广,形成区域灾害大数据分析库、技术报告等多项成果。

图为“与蜂共舞 蜜蜜奉献”项目成员开展产品介绍

选典型、树榜样,激发朋辈引领正能量

为了引导广大学子在实践中提升社会化能力,今年我校加大“返家乡”岗位实践的组织动员和岗位拓展,并在总结评优中新增“返家乡”典型个人评选。700余名同学通过“双选”参与到基层治理、社区服务等岗位实践当中,实现个人提升与家乡发展同频共振。

“目睹灾害无情,却也见证人间大爱。愿用微薄之力,助家乡早日恢复生机。”在宜宾市珙县人民法院实习的黄小燕同学,在听闻筠连县发生山体滑坡的第一时间便主动投身到救灾保障工作中,与救援人员通力配合做好物资搬运、现场协助等工作,充分展现川农青年担当。

像她这样的同学还有很多,他们在岗位实践中历练担当,收获满满,受到单位好评。

在甘孜县团委实习的德西翁姆同学响应地方“全域无垃圾”号召,积极为家乡环境改善贡献力量。在鞍山市铁东区参与政务实践的张大顺同学,以青年视角参与到家乡特色农产品宣传、新春贺岁视频创作、非遗剪纸推广等实践中,用青春行动为家乡代言。除此之外,武晶等40余名优秀硕博生也作为青年实干家在邛崃人民检察院、乐山市民政局等地开展兼职实岗锻炼,在基层服务中深化理论所学。今年,包括德翁西姆、武晶等在内的多名川农学子入选“创青春”、四川省大学生“三下乡·返家乡”社会实践风采展示。

“返家乡实践是我人生中一段宝贵的经历,它让我更加坚定了深耕法律领域,以专业和热忱守护公平正义的决心。”“新时代青年当以躬身实践为笔,在服务社会的答卷上续写赤子情怀。”一段段优秀返乡学子的分享让更多同学深受鼓舞,点燃了投身实践的热情。

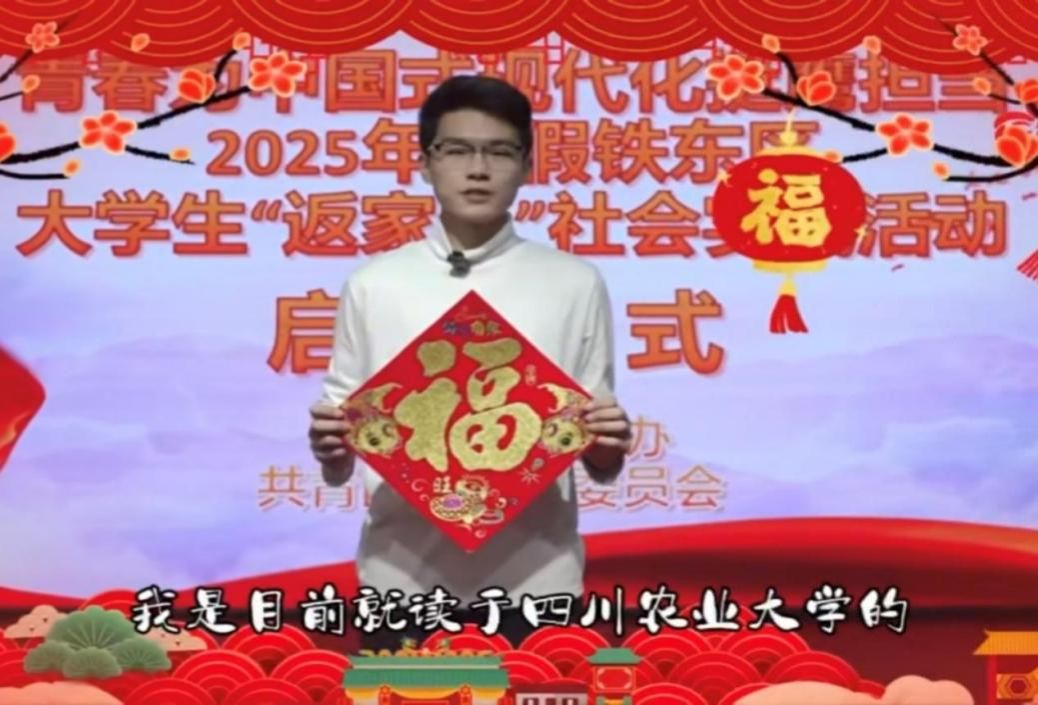

图为张大顺同学参与家乡新年贺岁视频录制

拓路径、创实效,构建知行合一新格局

调研报告、观察日志、实践图文、宣传视频……川农学生在返乡实践中以脚步丈量发展轨迹、用镜头记录时代变迁、执笔墨书写民生答卷,形成了具有理论深度、实践厚度和情感温度的丰富实践成果。这些扎根乡土的实践成果不仅成为青年学子感知时代脉搏的载体,更通过“青年讲给青年听”的传播路径实现价值升华。

与此同时,我校构建“实践淬炼-宣讲赋能-成长提升”三维联动育人体系,组织化推进实践成果进支部、进课堂,形成了“育人育己、知行互鉴”的双向赋能新格局。川农青年说、实践微沙龙、社会实践进课堂、主题班团活动……50余个优秀实践团队或个人走到同学身边分享实践故事、畅谈实践感悟,为同学开展实践提供了新思路、注入了新动力。

“这个普法情景剧太有趣了,没想到实践还能这么玩”“我也想成为宣讲团的一员”,不少同学在听完分享后深受触动。此外,还通过实践成果线上展示、实践案例库编撰、实践微课堂专栏打造等形式丰富实践育人资源供给,推动实践组织体系化、活动常态化、运行可视化。

图为“白鸽传‘信’”团队开展实践分享

接下来,校团委将持续发挥“大思政”格局下的实践育人功能,以“成果课程化、案例可视化、场景沉浸化”推动实践资源向育人链条转化,引领更多学子在行走中感知社会、在实践中淬炼本领、在服务中坚定信仰,筑牢将青春华章写进农业强国建设的育人根基。