编者按:在川农大117年的校史长河中,有许多先贤前辈留下了大量的书信、日记和诗词作品等珍贵手稿,生动地反映了他们的人生感悟、奋斗精神和家国情怀,是我们在新时代新征程上回顾学校创业奋斗的光辉历史和解读“川农大精神”的宝贵史料。为严格贯彻落实习近平总书记在中国人民大学视察时提出的“要加强校史资料的挖掘、整理和研究”的重要指示和党的二十大关于“用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育”的重要表述精神,特推出“川农大手稿遗珠”系列连载专栏,以飨广大师生校友。

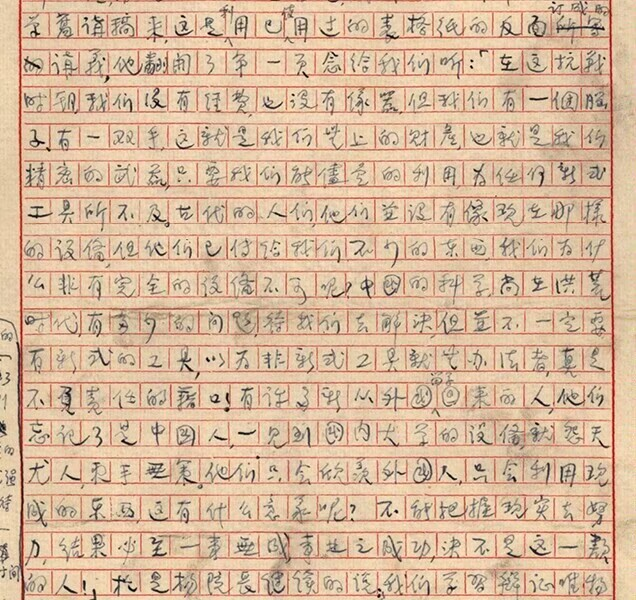

手稿原图:

手稿原文转录:

这是利用已经使用过的表格纸的反面订成的讲义,他(杨开渠)翻开了第一页念给我们听:“在这抗战时期,我们没有经费,也没有像样的仪器,但我们有一个脑子,有一双手,这就是我们无上的财产,也就是我们精密的武器,只要我们能尽量的利用,(便能)为任何新式工具所不及。古代的人们,他们并没有像现在那样的设备,但他们已经传给我们不少的东西,我们为什么非要有完全的设备不可呢?中国的科学,尚在洪荒时代,有多少问题待我们去解决,但并不一定要有新式的工具,以为非新式工具就无办法者,实在是不负责任的借口!有许多从外国留学回来的人,他们忘记了他们是中国人,一见到国内大学的设备就怨天尤人,就束手无策。他们只会欣羡外国人,只会利用现成的东西,这有什么意义呢?不能把握现实去努力,结果必至一事无成。事业之成功,绝不是这一类人。”

手稿解读:

该份手稿系1957年6月22日晚,时任四川农学院院长的杨开渠教授就迁院问题接见学生会代表时的讲话记录,其中记录的杨开渠先生的一些历史瞬间很是值得回顾。

杨开渠(1902-1962),号顽石,浙江诸暨人。我国著名农业教育家、水稻科学家,1930年毕业于日本东京帝国大学农学部农实科,1936年起一直在四川大学农学院以及四川农学院任教授,历任农艺学系主任,川大农学院副院长,四川农学院首任院长。他最早在长江流域倡导种植双季稻,是中国再生稻理论的奠基人,也是“川农大精神”的主要奠基人之一。

尤其值得一提的是,杨开渠教授曾与杨允奎教授(四川农学院第二任院长)于抗战时期共同合作,促成四川粮食增产以支持四川作为抗战大后方的粮食安全和对外的军粮输出,做出了以农业科技支援抗战胜利的不可磨灭的历史贡献。

手稿中记录的杨开渠拿出的那本由“利用已经使用过的表格纸的反面订成的讲义”应该正是形成于他对抗战时期科研的思考。通过手稿中关于杨开渠所说的话不难看出,抗战时期没有经费和设备,但他却视“一个脑子、一双手”为“无上的财产”,认为只要充分利用便可克服一切困难,胜过一切先进的设备,并以古人的科研成就来自励,要勇于面对当前中国科研的“洪荒时代”。同时,他严厉地批驳了那种留学归国后却对祖国落后条件百般挑剔的“洋奴”学者,认为“他们忘记了他们是中国人”,指出他们的观念是“不负责任的借口”,并论断“事业之成功,绝不是这一类人。”

1957年6月,四川农学院到雅安独立建院还不足一年,正处于办学的艰难时期,许多师生对迁雅办学不理解,认为雅安交通不便,办学条件差,不适宜办农学院。杨开渠教授针对迁院问题专门接见学生会代表,对学生讲这番话,正是意在以抗战时期自己亲身经历和亲自感悟的艰苦年代的自力更生和敢于奋斗的精神来鼓舞学生在农业科研领域中去艰苦奋斗。他指出,“要从实际出发,要依时间、地点、条件来决定教学和科学研究”,之后获得国家技术发明一等奖的川农大的“冈D型杂交水稻”和“繁6繁7”育种也正在此时积极地探索和推进着。

新时代新征程上,中国的科研事业依旧面临着诸多“卡脖子”问题,我们依旧需要弘扬伟大斗争精神,捧读这份手稿,聆听“川农大精神”奠基人的谆谆教诲,正当其时!