再生稻是利用头季收割后稻桩上存活的休眠芽,在适宜的温、光、水和养分条件下,萌发再生蘖,进而抽穗成熟的水稻。再生稻在我国已有1700多年历史,至今仍在四川、湖北、福建等南方稻区大面积推广应用,作为一种绿色、资源高效、省工节本的水稻生产技术,可多收获4.5-6.0吨/公顷的水稻。与头季稻相比,人们普遍认为再生稻稻米品质更优,但再生稻稻米品质提升的原因尚不明确。

近日,农学院水稻栽培团队的研究论文《头季稻与再生稻稻米淀粉结构和理化特性及米饭质构特性的差异》(Differences in starch structural and physicochemical properties and texture characteristics of cooked rice between the main crop and ratoon rice)成功在国际农林科学主流学术刊物《食品凝胶》(Food Hydrocolloids,中科院一区TOP期刊,JCR分区Q1区,2019年IF=7.053)在线发表,从淀粉精细结构的角度揭示了再生稻稻米好吃的原因。

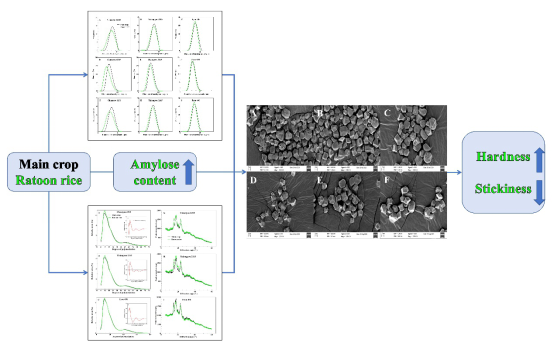

淀粉是稻米的最大组分,可占稻米干重的90%以上,淀粉的组分、精细结构及其物理化学特性直接影响着稻米品质的形成。该文从淀粉结晶度、分子量、颗粒和链长分布等角度系统解析了再生稻稻米淀粉精细结构和理化特性变化规律。与头季稻相比,再生稻稻米具有更高的直链淀粉和总淀粉含量,但支链淀粉和蛋白质含量显著降低。此外,再生稻还提高了稻米淀粉的多分散性、分支度及支链淀粉fa和fb1链所占比例,降低了淀粉粒度、结晶度及支链淀粉fb2和fb3链所占比例,进而导致稻米淀粉膨胀力、水溶性指数及糊化特性的改变,最终提高了米饭的硬度,降低了米饭粘性。研究结果有助于提高再生稻在食品行业中的应用,并为优质再生稻品种的选育和栽培技术的改良提供新思路。

论文以四川农业大学为唯一署名单位,农学院邓飞老师和硕士研究生杨帆为共同第一作者,任万军教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106643