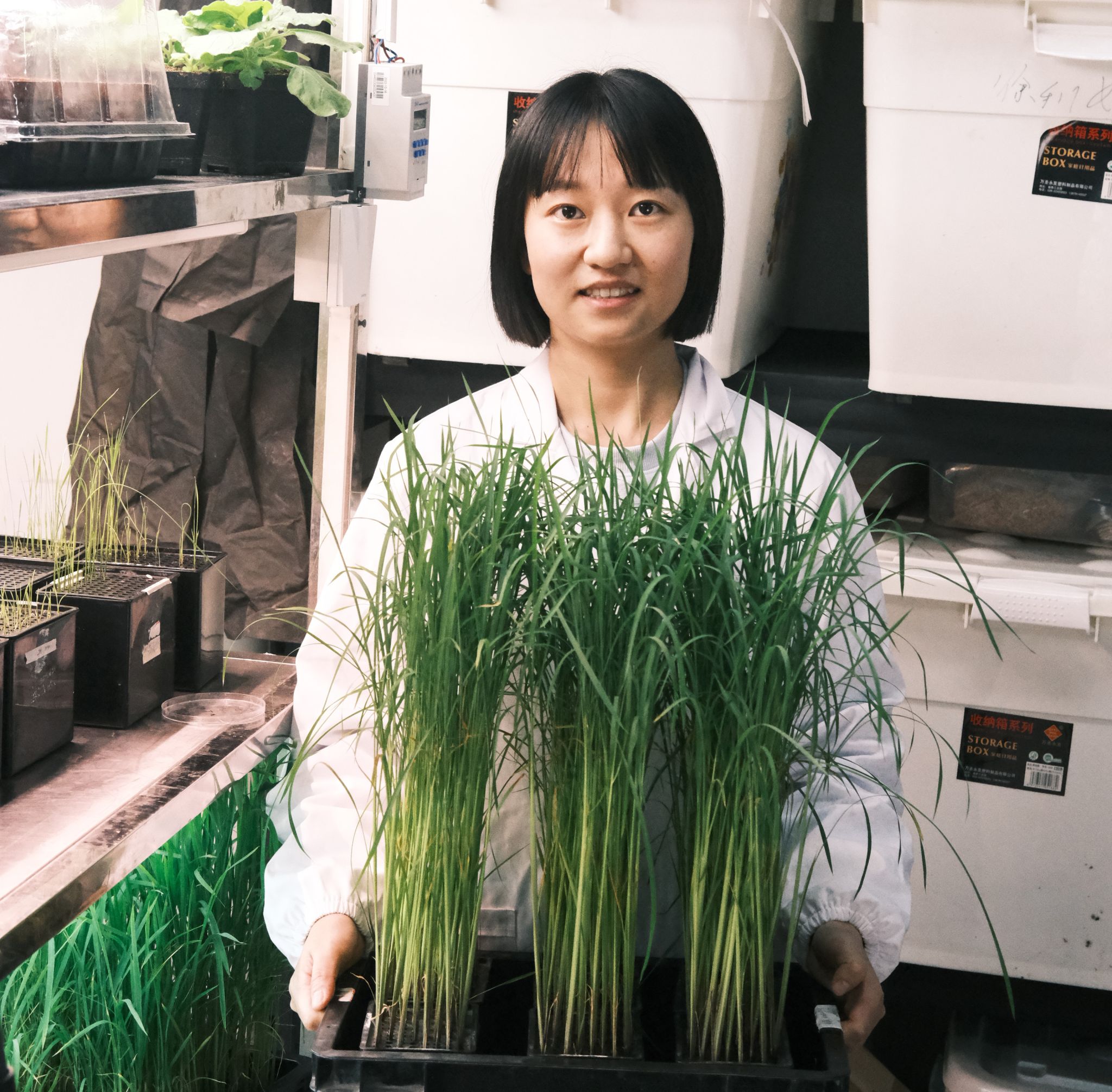

【人物简介】:熊君,女,中共党员,水稻研究所作物遗传育种专业2022级博士研究生,师从李伟滔教授,主要研究方向为“水稻与稻瘟菌互作分子机制解析”。目前以第一/共一作者及共同作者身份,在国内外权威期刊发表学术论文5篇,作为主研人员参与国家和省级项目3项。曾荣获国家奖学金、校级优秀研究生、第一届国际学术论坛最佳论文奖、博士生“鱼凫”论坛优秀墙报奖等多项荣誉和奖励。

破土而出,向阳而生

2015年,熊君怀揣梦想考入我校农学院种子科学与工程专业,犹如一粒种子播种在川农这片沃土。

初入校,她对未来充满迷茫,直到大一专业概论与新生研讨课上,老师们鼓励大家走进实验室提升实践能力,她的心中仿佛被点燃了一盏明灯。课后,她主动联系专业老师,毛遂自荐进入实验室。从此,实验室的大门为她开启了一个全新的世界。大学四年,她与实验室为伴,即使寒暑假也主动留校钻研。充实的实验室经历让她深深体会到了科研的乐趣。

大学期间,熊君成绩优异,专业和综合排名始终名列前茅。同时,她还先后担任小班班长和团支书。在她带领下,班级荣获“校级优秀团支部”、“优秀班集体”等荣誉。她还多次带队参与“三下乡”社会实践,并获评“社会实践先进个人”。

到本科毕业这年,她凭借扎实的科研成果和综合优异的表现,获得学校“科研苗子计划”推免资格,加入到陈学伟教授领衔的水稻重大病害抗性机制研究团队,正式踏上了水稻抗病分子机制研究的征程。

扎根蓄势,拔节生长

“春种一粒粟,秋收万颗子”。本科的积累让熊君坚信,唯有勤奋扎实才能收获硕果。迈入研究生阶段,她依然勤勉如初。

在李伟滔教授的悉心指导下,她从基础实验操作到复杂的实验方案设计都愈发得心应手,科研能力不断提升。无论是晨曦微露的稻田,夜阑人静的实验室,还是思想碰撞的学术论坛,都能看到她忙碌专注的身影。她的实验笔记规范详实,多次被老师公开表扬并被选为水稻研究所实验记录范本供同学们学习参考。

作为一名党员,熊君始终用实际行动践行责任与担当。她积极参与党支部建设工作、课题组事务和志愿服务。在疫情期间,她主动报名成为核酸检测点的志愿者。她认为,丰富的社会经历不仅让她提升了综合素质,更让她在新时代的浪潮中自信地迎接每一个挑战。

且听风吟,静候稻黄

一株水稻,唯有经历风雨的洗礼,方能孕育出饱满的稻穗。对熊君而言,科研之路同样布满荆棘与挑战。

在完成稻瘟菌侵染实验的关键阶段,为了确保实验的连续性和数据的准确性,她和团队成员常废寝忘食,夜以继日地奋战在实验室。连续数周高强度工作,却始终未能突破瓶颈,实验进展一度陷入僵局。面对困境,李老师带领大家重新审视每一个环节,细致到每一个操作步骤,不放过任何可能的疏漏。经过一年的坚持与不懈努力,显微镜下的数据终于迎来了转机——稻瘟菌侵染的微观细节被完美捕捉,关键数据逐渐浮出水面。那一刻,她感觉所有的疲惫与焦虑瞬间化为喜悦与成就感。经过不懈努力,相关研究成果终于在自然指数期刊Nature Communications发表。这项研究不仅揭示了病原菌与植物互作机制,还为防控稻瘟病及其它真菌病害提供了重要的潜在靶点。这段经历不仅锤炼了熊君的科研能力,也让她深刻体会到团队合作的力量与探索未知的无限乐趣。

当被问及如何在实验中面对失败与挫折时。她提到了周开达院士的话:“我们就是要把手中的科研搞清楚,即使十年都搞不出成果,也要把教训留给别人。”正是这句话传递的信念,支撑着她在科研道路上不断前行,将每次失败视为宝贵的经验,推动着她一步步接近真理。

扎根十年,青春依旧

熊君感慨:“我并不认为自己特别有实力,只是足够幸运。在川农,我遇到了优秀的老师和志同道合的朋友,也找到了让我全心投入的科研课题,正是这些让我开启了科研生涯。”

在川农这片沃土上,已经扎根10年的她,青春与热血依旧澎湃如初。十年光阴,她见证了稻田的四季轮回,也亲历了科研的酸甜苦辣。她勉励着自己,一定要传承“川农大精神”,以榜样力量为指引,勤奋耕耘科研,读懂“稻田之书”,揭开水稻与病害抗争的奥秘。正如一粒种子,她始终坚信,只要深深扎根沃土,勇敢向阳而生,终将在风雨洗礼后迎来属于自己的丰收季。