青山常伴绿水,燕雀已是南飞,2024年7月,当听说组织需要加强驻村帮扶力量时,我闻令而动,主动请缨,并作为增派帮扶干部的一员前往雷波,助力黄琅镇大杉坪村乡村振兴。

山月如旧,我与大凉山再“认亲”

学生时代我就曾在布拖、昭觉、西昌、会理等多地开展产业帮扶,如今重返战场,亦是生出一股许久未见的亲切感。

我此次前往的大杉坪村,自生态搬迁以来,已经在这片新的土地上稳稳扎根了12年。作为黄琅镇仅有的两个全彝族村之一,它幅员面积不大,辖3个村民小组。来到这里的第一天,我便迫不及待地绕着村子展开调研,发现整村耕地连片、平整的极少,大多都是依山而建、错落有致。这里的农作物以玉米、马铃薯、蔬菜为主,在畜牧业方面,猪、牛、羊是主要的养殖对象。调研途中,我还特意留意到一个比较大的牛羊圈,里面圈养着不少健壮的牲畜。至此,我脑海中渐渐勾勒出村上产业提升的基本蓝图。我深知,这片土地有着无限的潜力,只要因地制宜、合理规划,一定能走出一条适合大杉坪村的产业发展之路,让村民们的生活越过越好。

“博士”速度,政策传达更及时

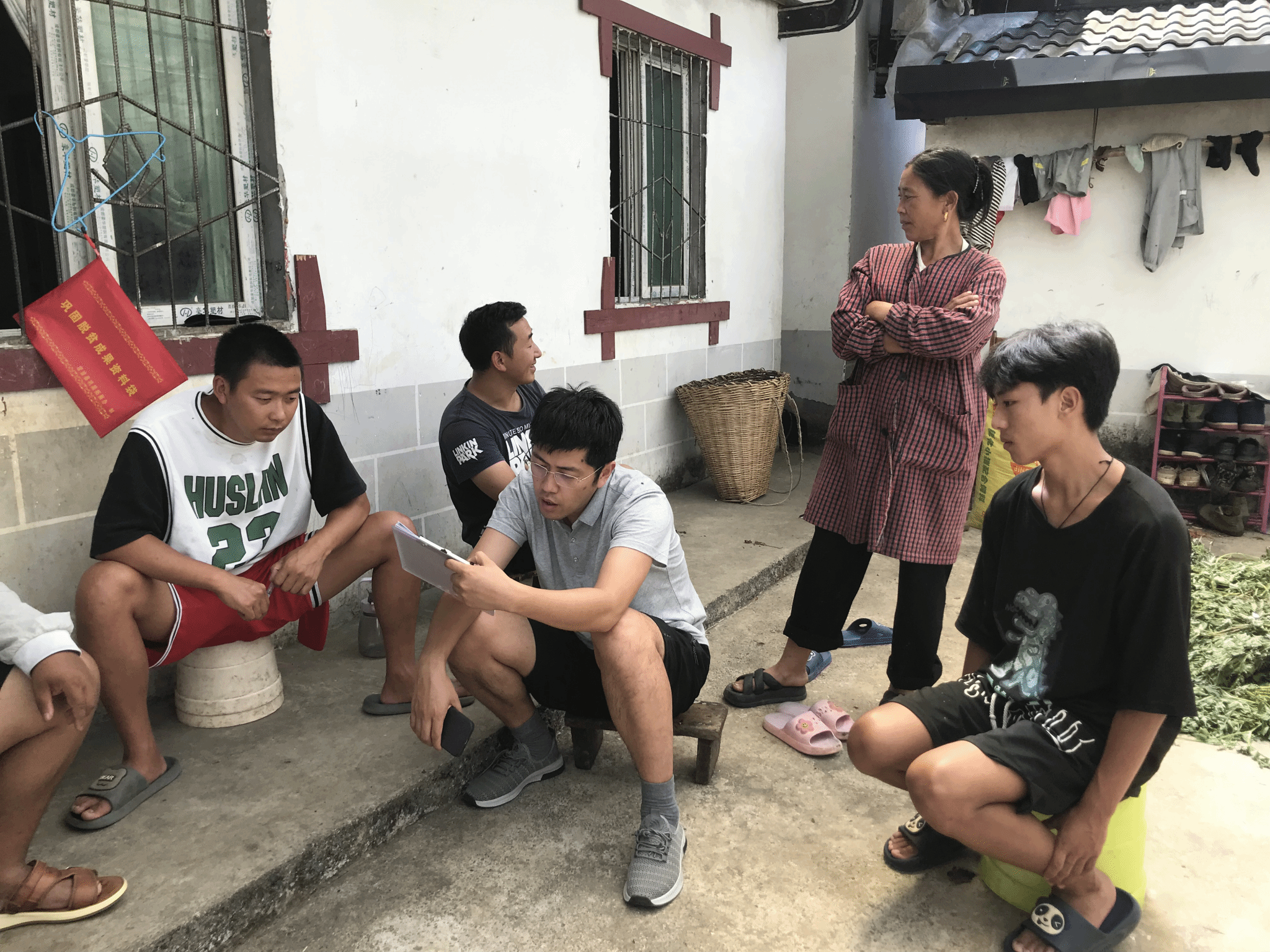

在帮扶工作体系里,国家政策优势显著。为推动各项帮扶举措落地,各级政府出台了大量相关政策文件。然而,这些政策文件要真正惠及老乡,关键还在于让老乡们理解并知晓。这就需要村上承担起重要职责,对政策文件进行细致梳理,并以通俗易懂的方式传达给每一位村民。然而现实情况是,政策文件数量多、内容杂,传递到村上后,村文书整理压力巨大。我加入村上工作后,积极投入到文件整理工作中,按照逻辑性和通俗易懂性原则,对政策文件进行重新整合或制作,剔除重复内容,再运用简洁明了的语言对专业术语进行解释。经过这样的优化处理,原本两三天才能完成的文件整理工作,现在半天就能高质量完成,大大加快了村上政策文件的整理效率。村两委班子经常说:“蔡博士来了之后,工作都好干咯!”

路虽远,行则将至

驻村帮扶工作千头万绪,产业扶持还只是其中一环。

初到村里,我激情满满,引进新品种、组织培训、发放肥料,盼着推动产业发展,让老乡生活更上一层楼。可随着深入接触,我发现老乡靠山吃山、靠水吃水的生活远不止此。他们要修猪圈、牛棚,操心放牛放羊,特定时节还得找虫草、采蚕蜕,打各类果实,养蜂子等,生活丰富又忙碌。面对这多元场景,我一时迷茫,感觉自己能力太有限,帮扶工作似乎也陷入了迷雾。

此时,学校农学院王西瑶老师常说的一句话“长征路多艰险,唯有跟着走”如明灯指引了我,帮扶确实不能主观臆想,得贴合老乡需求。于是,我积极融入老乡生活。修圈棚时一起搬砖递瓦,放牧时随牛羊奔跑,种地时拿农具劳作,找山货时仔细搜寻,打果实时帮忙搬运,养蜂时学习经验、出谋划策。渐渐地,老乡有问题都找我,我不懂就请教他人,定要给出满意答复。有次,村上老表说他家牛跑了,我一听,立刻自告奋勇和他一起去找牛。谁曾想他们家的牛远在几个小时才能到的山上,白天还能辨认方向,待到夜幕笼罩,四周漆黑一片,手电筒和手机都没了电。一路上,衣服被荆棘划破,鞋子也在奔跑中甩掉,牛儿虽然找到了但却未能成功赶进牛圈,只能先作罢,明日再来。满心苦涩之时,抬眼望见明月高悬,那清辉洒落,照亮了归途,那一刻,竟觉得这月亮比太阳还耀眼。

乡村振兴如漫漫山路,艰辛未知、布满荆棘,驻村帮扶在烟火日常,只要坚定信念,与老乡同心同行,想他们所想、急他们所急,定能到达目的地。“车到山前必有路”,我坚信,齐心协力必能书写乡村振兴美好篇章。