《图解畜禽标准化规模养殖系列丛书》

朱庆(左)指导剑门关土鸡选育。

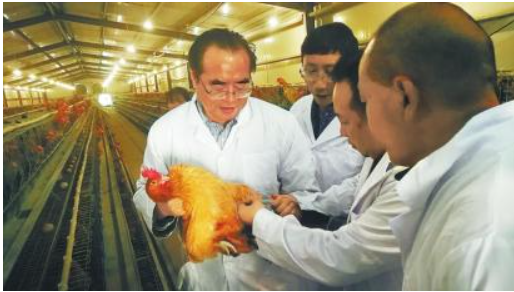

朱庆(左三)指导藏鸡选育。

朱庆用图册指导养殖户。 本版图片均由受访者提供

聚焦科研领军人3

●被畜牧专业录取,犹如被打了一闷棒,他完全想象不到是学啥的

●学校的召唤来了,在德国留学的他没有丝毫犹豫就选择了回国

●编写畜禽养殖科普“宝典”,养殖户“一看就懂、一学就会、一用就灵”

在11月的全国科学技术奖励大会上,四川农业大学朱庆教授主持的成果《图解畜禽标准化规模养殖系列丛书》获2020年度国家科学技术进步奖二等奖。这是2020年度全国唯一获评国家科学技术进步奖的科普类成果,也代表四川省在科普方面的新突破。

这套让养殖户“一看就懂、一学就会、一用就灵”的丛书出版发行至今,已覆盖全国31个省(自治区、直辖市),好评如潮。

谈及获奖感受,朱庆说:“希望我们的工作能够为更多的地区带去科技之光,推行标准化养殖,实现畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化,助力地区养殖产业提档升级。”

从1977年参加高考结缘畜牧行业,40余年来,朱庆一直奋战在家禽育种和高效养殖技术研发一线,只为把更加鲜美安全的肉鸡和鸡蛋端上老百姓的餐桌。

A高考,拿到录取通知书有些失落

上大学前,朱庆压根儿没想到会走上畜牧这条路。一直生活在重庆璧山城镇的朱庆,是家里唯一的儿子。儿时,他非常崇拜姑父,姑父是机械工程师,敲敲铁轨听声响就知道有没有毛病,长大当工人是少年朱庆的理想。1975年,16岁的朱庆高中毕业,下乡当知青,才开始真正接触农村和农活儿。

1977年,高考恢复,当了两年知青的朱庆立马报考,他所在的公社有200多人参考,最后只有4个知青考上了大学,朱庆是其中之一。录取通知书来了,朱庆一看,眼泪就忍不住流了下来。“我一心想学工科,没想到最后却被四川农学院录取了。”仔细看地址,四川农学院(四川农业大学的前身)在雅安,雅安在哪里?他最远只到过内江,感觉太偏远了。再一看专业,是畜牧专业,犹如被打了一闷棒,他完全想象不到是学啥的,是养猪养牛吗?朱庆情绪很低落。尽管不满意,他还是去报到了。

至今,朱庆都记得到雅安上学的情景。一大早从家里出发,坐拉粮食的拖拉机到永川县,再从永川站坐一夜的火车到成都。从成都火车北站出来,人生地不熟的他来到位于新南门的四川农学院招待所,以为学校会有汽车送他们去学校,结果被告知要去新南门汽车站买票乘长途汽车去雅安。到了雅安汽车站,四川农学院的解放牌卡车接上新生,到学校已是晚上……在学校接受新生教育时朱庆才发现,大部分同学都是被调剂到四川农学院来的,看来农业太缺人才了。

随着对畜牧专业了解的深入,朱庆逐渐对学农不再抵触,“畜牧专业师资强,是学校的王牌专业,所在畜牧兽医系的师生很活跃,在学校各种文体活动中也是很出彩,是个优秀的集体。”

当时,同届的畜牧专业有三个班,朱庆在二班,全班25个人。在班上,朱庆算是年纪小的,他严格要求自己努力学习,成绩优秀,还担任了班级的团支书,在大四那年加入了中国共产党。

B科研,把宿舍搬到鸡场里

“我站在地狱的门口,迎接18位勇士的到来。”这是时任四川农学院校长杨凤教授,在恢复高考后学校招收的第二届研究生开学典礼上的第一句话,朱庆一直记忆犹新。大四毕业,朱庆考上了四川农学院的研究生,师从全国家禽学科的奠基人之一、四川家禽界的泰斗邱祥聘教授,开始潜心从事家禽遗传育种研究。

那年,全校只招收了18位研究生,学校对这批研究生格外珍惜,希望全部毕业后都留校工作。杨凤说,中国农业太缺人才了,你们一旦走上这条路,就必须坚持下去,这行苦得就像地狱,希望大家直面困难迎接挑战。

搞农业是否如地狱一般苦,朱庆说不大上来,但写毕业论文的苦,他是尝了个够。由于学校的鸡场在一座小山上,离宿舍有一段距离,为方便研究,他索性在鸡场搭个木板睡觉,住了整整一年。从早到晚,他与鸡生活在一起,自己做饭吃。

朱庆的导师邱祥聘教授在20世纪40年代末,就从美国留学归国,从事家禽育种和高效养殖技术研发。从本科生到研究生,朱庆一路走来,被身边的这位川农名师“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的风范所鼓舞所熏陶。

1988年,已留校任教的朱庆被公派到德国波恩大学留学。当时国内外经济社会发展差距巨大,他在国内的月工资只相当于德国马克20多元。他发奋学习,在获得博士录取通知书时,学校的召唤来了。“没有丝毫犹豫就选择了回国,学校缺老师,学生们还等着老师上课呢。”回到学校,朱庆立马投身教学科研工作,由于当时各种条件有限,“要人没人、要钱没钱”,他度过了一段每天骑自行车到鸡场,给鸡打针、喂药的活儿都得自己干的艰辛时光。

当时的实验条件与现在相比简直是天壤之别。“现在的鸡场都是现代化的设施设备,干净没异味,夏天大家还都不愿意出来,因为里面有空调。”“以前科研经费一年才2万元,买实验材料都不够,能坚持下来,靠的就是一种精神和毅力。”

C育种,11年打造“金字招牌”

俗话说,无鸡不成宴。在四川,吃货们有很多选择:辣子鸡、口水鸡、棒棒鸡、芋儿鸡、宫保鸡丁……随着生活水平不断提高,人们对于鸡肉品质的要求也是越来越挑剔。针对老百姓的需求,朱庆带领团队攻关,其中最有代表性的成果就是天府肉鸡。

畜禽育种费时长,培育天府肉鸡就花了11年时间,经历了资源筛选、纯繁选育、中试推广、申请评审等多个阶段。从2007年开始,朱庆带领团队利用我国优良地方鸡种的基因资源,运用现代家禽育种技术,在确定选育素材后,进一步开展品系选育,筛选最优配套组合。

科研向来不是一帆风顺,2013年的禽流感让合作企业陷入困境,眼看着“天府肉鸡”的育种要被搁浅,朱庆急坏了。他一再努力,给企业做工作,一起想办法,最终渡过难关。经过数个世代的持续选育攻关,他们成功培育出天府肉鸡配套系,2018年通过国家级新品种审定。这是西南地区第二个通过国家级审定的肉鸡新品种,也是“十三五”期间四川唯一通过国家级审定的肉鸡新品种,被誉为川字号农产品的“金字招牌”。

2020年四川肉鸡出栏量约3.5亿只,其中10%为引进白羽肉鸡品种,60%为快速型和中速型优质鸡品种,而天府肉鸡则是速生型品种当中的代表。受到市场欢迎,证明了该品种的优质。“它非常符合我们四川的消费习惯和烹调方式。”朱庆介绍,“天府肉鸡鸡肉鲜嫩,形整而不烂,而且它的生长周期弹性较大,具有广泛的适应性,更有利于推广。”

2021年新年伊始,最新一批天府肉鸡刚出壳,绵竹市东北镇谷王村养殖户刘刚敏第一时间便和合作企业对接,想成为鸡苗的试用者,而绵竹市富新镇友花村养殖户廖永兰是最早的试用养殖户,今年已是第三年养了。在养殖户眼中,天府肉鸡就是一棵“摇钱树”。

D科普,打通科研成果转化的“最后一公里”

组织编写《图解畜禽标准化规模养殖系列丛书》时,朱庆的想法很简单,让普通养殖户真正把科技成果用上,但他完全没料到,整个过程那么艰难。

“长期与养殖户打交道才发现,我们先进的科研成果对普通养殖户基本无用。由于知识文化水平有限,深奥的学术语言他们理解不了。”朱庆说,“另一方面,我们还要向养殖户普及标准化养殖的知识,实现畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化,以有效控制畜禽重大疫病,提高产品质量安全。”

学校动物营养研究所的养牛专家王之盛教授率先尝试,他编写的养牛科普读物在大邑农村很受欢迎,大家便萌发了编写一套涵盖多物种的畜禽养殖类科普读物的想法。2010年开始,四川农大牵头与中国农业出版社合作,朱庆等人负责策划,组织了全国17个省、51家单位、200余人参与编写。

畜禽养殖科普是块难啃的硬骨头。按照朱庆的想法,这套科普书要成为养殖户的“宝典”,达到“一看就懂、一学就会、一用就灵”的目标,为此,编写组决定采用看图说话的方式。

“我们拍了6万多张产业链各关键环节现场照片,经过反复推敲最后甄选编入图册。”朱庆说,针对一些难以用照片直观、准确反映的关键技术环节,还专门邀请专业人员绘制线条图、卡通图等作为补充。语言幽默风趣直白,常常结合拟人的手法,阐明复杂的科学知识。

标准化养殖场到底该怎么建?不用慌,只要打开图册,不仅有标准化养殖场现场照片为样板,还有以详细的尺寸等参数或线条图为示例,描述了不同畜禽、不同环境条件的标准化养殖场建设要点,只用照着做就行了。

从2013年首次出版发行至今,丛书已累计出版发行12万余册,在全国500家大型龙头企业和上千个专业合作社以及上百万养殖户中推广应用,同时,创作人员以丛书关键技术开展科技培训和指导人数超过100万,惠及多个连片贫困地区和少数民族地区。自2017年入选农业部“全国养殖书屋”以来,至今已配送至360个县、411个书屋,好评如潮。

在王之盛看来,这套丛书的成功,离不开朱庆的运筹帷幄和亲力亲为。“他不仅有宏观把握的整体思维,还带着我们去农村推广听取养殖户的意见。作为领导者,他善于听取大家意见,在大家觉得力不从心的时候及时给我们打气,一起攻破难题。”

随着人们阅读习惯的不断变化,朱庆团队也在不断采取新的手段来传播普及科学知识,让科研成果惠及普通百姓,有效打通科研成果转化的“最后一公里”。2019年丛书再次出版时,他们利用现代融媒体手段,加入二维码链接视频,通过移动端直接扫码观看。

大咖名片

朱庆,四川农业大学教授,博士生导师。国务院政府特殊津贴获得者。从事畜牧专业教学、科研和社会服务工作近40年,为国家网络教育精品课程《家禽学》负责人,培养博士生30余名、硕士生近100名。先后主持和主研国家和部省级科研项目数十项;培育通过国家品种审定优质鸡配套系2个,省级审定家禽新品种4个,主持和主研获国家科技进步奖二等奖2项,省部级科技进步奖一等奖2项。

新闻链接:朱庆:把鲜美安全的鸡和蛋端上你的餐桌---四川日报电子版 (scdaily.cn)