战火纷飞的1930年代,当无数优秀中华儿女在前线浴血奋战时,有这样一位农业科学家,在自己1937-1941年的日记中记录了以举办菊展自筹经费为起点,以“为民族尽孝,为国家尽忠”的赤诚,顶着经费短缺、技术质疑与信任危机,潜心研究再生稻与双季稻增产技术的艰辛历程。这些泛黄的日记,不仅是一位农业科学家的学术坚守,更是一曲中国杰出知识分子科研救国的豪迈壮歌。他就是我校迁雅独立建院首任院长、时任国立四川大学农学院(我校1935—1950年办学前身)稻作室主任的杨开渠教授。

从“闲情”到为国为民的转身

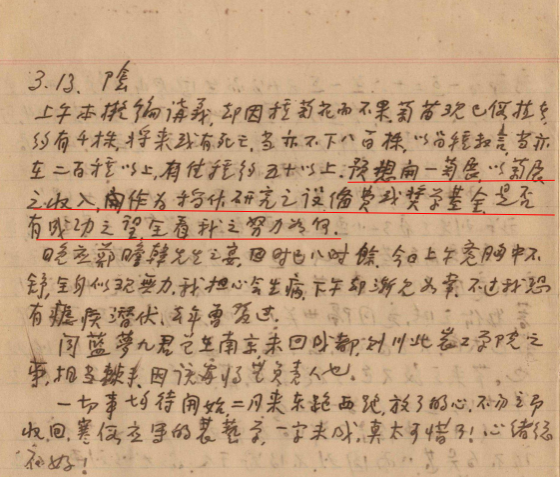

1937年3月13日,杨开渠在日记中写下:“预想开一菊展,以菊展之收入,作为稻作研究之设备费或奖学基金。”种菊花原本只是个人的闲情雅好,却意外成为他再生稻研究经费难题的突破口。彼时,他撰写的《再生稻浅说》正是在这样的背景下诞生,为之后战时科研助力粮食增产埋下了伏笔。

全面抗战爆发后,大片国土沦陷,四川作为民族大后方扛起“国之粮仓”重任。面对“四川省明年增多食粮30%”的政府指令,杨开渠在日记中直言:“但我想在他们的方法中,是不会有希望的。”此时的他,已将目光锁定再生稻研究——一条尚无人涉足的增产路径上。

经费难题的曙光乍现

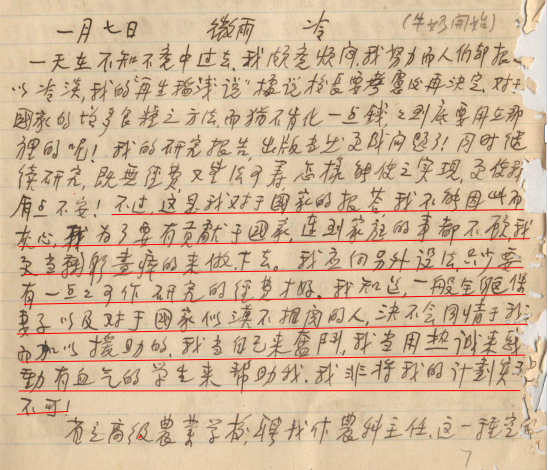

1938年初,杨开渠写就的《再生稻浅说》因资金匮乏难以刊印宣传。1月7日的日记中,他写道:“继续研究(再生稻),既无经费,又无法可筹,怎样能使之实现,更使我有点不安!”经费短缺成了深入推广研究的最大壁垒。

转机出现在1938年2月8日,经过杨开渠多方奔走运筹,一场持续两个月的经费攻坚战终于撕开一道口子。当日,他终于看到报纸刊载了关于再生稻补助问题的报道,因此难掩振奋:“看去这事是有成功的可能,只要我此后的努力就是了。”

科研攻坚与推广的双重突围

1938年3月,5220元再生稻科研补助支票到手当日,杨开渠下定决心:“我要竭力的来完成我的任务,对于国家,对于希望我的人,我都应该负起最大的责任来!”

然而,现实却给了他当头一棒:农民因“怕官厅登记抽捐”“水利肥料气候难保障”等不敢接受再生稻。

面对现实阻力、经费短缺等问题,他没有退缩,反而将之变成实现目标的动力。他写道:“这是我对于国家的报答,我不能因此而灰心,我为了要有贡献于国家,连到家庭的事都不顾,我更当鞠躬尽瘁的来做下去……我非将我的计划实现不可!”

1938年4月3日,“百余品种再生稻比较试验”标志着再生稻研究正式启动,自此开启了他一生中科研任务最为繁重紧迫的阶段。同年9月,双季稻早稻实现亩产700斤突破;1940年1月1日,籼粳稻月度发芽试验计划制定;1941年元旦,列出全年研究清单——从水稻分蘖到无性繁殖,从稳秆比到越冬苗,每一项都强有力地推动了稻米增产加速。

从1937年到1945年,杨开渠撰写了7份再生稻研究报告,同时系统研究了双季稻品种选育、水稻分蘖和扦插繁殖等。1947年,学校农场组织检测了他培育的15个稻种,这些品种亩产490-740斤,远超战前四川平均亩产。这些凝结心血的稻种,是他为战时解决粮食增产、推动农业发展所做的重大贡献。

在杨开渠日记里,家国情怀始终是最鲜明的底色。他多次提到要“鞠躬尽瘁”做研究,要“把整个的生命都贡献给国家”,也常问责自己“我何以对国家、何以对民族,何以对我自己!”

沉甸甸的稻穗,就是杨开渠交出的抗战科研答卷。当今天我们端牢饭碗时,必须铭记:烽火岁月里,曾有一位了不起的农业科学家用显微镜观察稻芽,用算盘计算产量,用热血浇灌希望,最终于民族存亡之关键时刻成功纾解将士断粮之忧,解除百姓饥馑之苦。他的日记不仅是他个人科研和人生的记录,更是一名川农大优秀知识分子“把生命献给国家”、将个人理想永远铸入民族存续的珍贵历史见证。